Vor 75 Jahren: Spontane Massenstreiks gegen Teuerung

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der österreichische Kapitalismus am Boden. Damals entschieden sich die SPÖ und der ÖGB, „Verantwortung zu übernehmen“ und die Wirtschaft auf Kosten der Arbeiterklasse wiederaufzubauen. Doch die antwortete im September 1950 mit spontanen Massenstreiks. Von Konstantin Korn.

Die österreichische Arbeiterbewegung kann auf eine lange, sehr kämpferische Geschichte zurückblicken. Es brauchte schon die „eiserne Ferse“ des Faschismus, um diese Massenbewegung zu zerschlagen. Doch selbst in den Jahren des Nationalsozialismus und des Weltkriegs konnten diese Tradition im Untergrund und in den KZs politisch überleben. Mit Kriegsende stieg die Arbeiterbewegung wie ein Phönix aus der Asche. In unzähligen Unternehmen setzten die Arbeiter die Maschinen wieder in Gang und sorgten für eine funktionierende Infrastruktur. Das Kriegsende brachte in Österreich – im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern – keine revolutionäre Situation hervor, entgegen der Hoffnung der besten Teile der sozialistischen und kommunistischen Bewegung. Dennoch erhob sich die Arbeiterbewegung sehr rasch wieder als selbstbewusste Kraft.

Die Spitzen der Arbeiterparteien SPÖ und KPÖ sowie die Gewerkschaftsbürokratie haben sich ganz dem Wiederaufbau kapitalistischer Verhältnisse und einer bürgerlichen Demokratie verschrieben. Die Sozialdemokratie setzte dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit den USA. Den Preis für die wirtschaftliche und politische Stabilisierung des österreichischen Kapitalismus sollte die Arbeiterklasse schultern. Das bedeutete, dass die Löhne weniger schnell steigen sollten als die Preise. Der Gewerkschaftsführung kam dabei die Rolle zu, den „sozialen Frieden“ aufrechtzuerhalten, was angesichts des großen Unmuts über die schlechte Versorgungslage nicht einfach war.

Die KPÖ hatte lange Zeit auf Klassenzusammenarbeit gesetzt und somit ihren Beitrag zur Stabilisierung des Kapitalismus geleistet. Nachdem sich die bürgerliche Ordnung immer mehr verfestigte und die KPÖ doch aus der Bundesregierung ausschied, konnte der Unmut über die arbeiterfeindliche Politik einen organisierten Ausdruck finden.

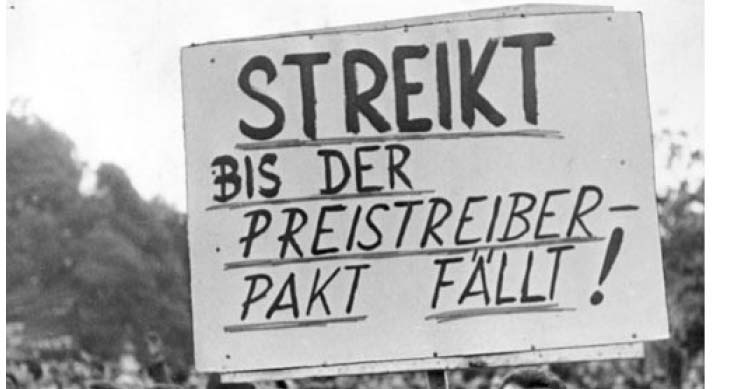

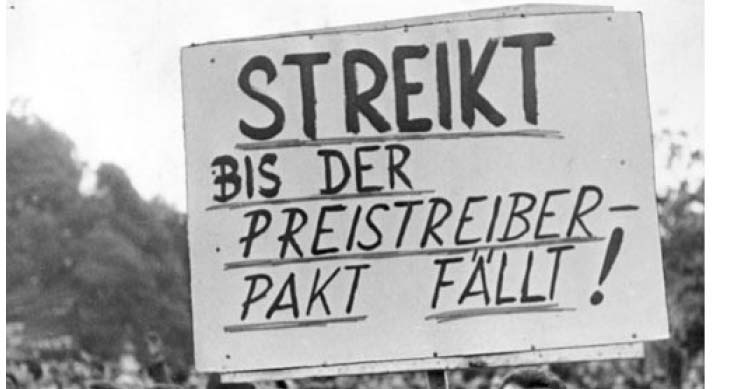

Erste kleinere Streiks gab es schon vorher, doch nun organisierte die KPÖ breitere Proteste gegen die „Lohn-Preis-Abkommen“. Im Herbst 1950 eskalierte jedoch die Situation endgültig und führte zur größten Streikwelle der Nachkriegsgeschichte. Die Nachricht, Regierung und Gewerkschaft hätten sich auf einen neuerlichen Lohn-Preis-Pakt geeinigt, schlug am Wochenende des 23. und 24. September wie eine Bombe ein. Der geplante Lohn-Preis-Pakt sah zwar eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 10 Prozent vor, aber die Preise sollten erneut um 20-30 (!) Prozent steigen. Der Strompreis stieg um 42 Prozent.

Die Teuerung hatte schon seit längerem für Unmut gesorgt. Bereits über den Sommer hatten die Belegschaften von 88 Betrieben (u.a. der VOEST in Linz) Lohnforderungen erhoben. Streiks in mehreren Sektoren waren erste Vorboten einer großen Protestwelle.

Vor allem in Oberösterreich war die Stimmung am Brodeln. Vor vielen Betrieben standen Kommunisten und verteilten eine Flugschrift mit dem Slogan „Fordert Betriebsversammlungen und Gewerkschaftsaktionen gegen den Preistreiberpakt!“ Das Wort „Streik“ nahm aber noch niemand in den Mund. Mit dem Eintreffen der ersten Gruppen von Arbeitern, die zu Fuß oder mit dem Rad kamen, entbrannten hitzige Debatten. Selbst als die Sirenen heulten und zur Arbeit riefen, wurde weiterdiskutiert. In der VOEST war die Empörung unter den Arbeitern so groß, dass die Betriebsräte umgehend reagieren mussten und noch am selben Tag eine Betriebsvollversammlung einberiefen. Kurz darauf beschlossen die Vertrauensmänner einen einstündigen Warnstreik. Im Heizhaus der Bundesbahnen wurde schon vorher gestreikt, Beschwichtigungsversuche des sozialistischen Betriebsrats verhallten wirkungslos. Auch in den großen Brotfabriken wurden Streikbeschlüsse gefasst. Mit dieser explosiven Stimmung in der Arbeiterschaft hatte niemand gerechnet – auch die Kommunisten nicht. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) warnte in einem Aufruf vor Kampfmaßnahmen: „Streiks sind im gegenwärtigen Zeitpunkt zwecklos und schädigen die Interessen der Arbeiter und Angestellten…“

Doch am nächsten Tag brach ausgehend von Steyr eine Welle von Streiks los, der sich Arbeiterinnen und Arbeiter aus allen politischen Lagern anschlossen. In allen Industriegebieten dasselbe Bild: Besonders klassenbewusste Belegschaften machten den Anfang und nahmen dann bei Demozügen die Arbeiter der umliegenden Betriebe mit. Über 200.000 waren bereits im Streik – trotz massiver Polizeirepression, wie der Verhaftung des Streikkomitees der Grazer Betriebe.

Doch gerade am Höhepunkt der Bewegung erwirkte die KPÖ, die mit ihrer starken Verankerung in vielen Industriebetrieben die Führungsrolle innehatte, eine Unterbrechung des Streiks. Der Grund war, dass die sowjetische Besatzungsmacht kein Interesse an Streiks hatte. Dazu kam, dass die KPÖ selbst keine klare politische Perspektive zum Sturz der Regierung hatte. Sie begnügte sich damit, anhand von ökonomischen Forderungen Druck auf die Regierung aufzubauen.

Die Atempause nutzte die Regierung für eine ideologische Gegenoffensive und warnte vor einem „kommunistischen Putschversuch“. Als die Streiks Anfang Oktober wieder starten sollten, waren die Kommunisten weitgehend isoliert, und der Kampf brach – nicht zuletzt aufgrund der offenen Streikbrecherrolle der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbürokratie – binnen kurzer Zeit in sich zusammen.

Die Niederlage im „Oktoberstreik“ war ein entscheidender Wendepunkt. Von da an war die Politik der Sozialpartnerschaft unumstößlich. Dieses Hindernis müssen wir überwinden, wenn wir wieder eine kampffähige Arbeiterbewegung aufbauen wollen.

(Funke Nr. 237/24.09.2025)