Während der deutsche Kapitalismus am Rande des Abgrundes hängt, steht auch die Partei „die Linke“ vor Spaltung und Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Warum das so ist, analysiert Florian Keller.

Nachdem Deutschland jahrzehntelang davon profitiert hatte, im kapitalistischen Aufschwung mit allen und jedem zu Handel zu treiben (sei es die wachsende EU, die USA, Russland oder China), kehrt sich das jetzt ins Gegenteil: Die Weltwirtschaft steckt in der Krise – und das Abkappen des Landes von der billigen russischen Energie, schwelende Handelskonflikte und eine extrem instabile EU bilden einen sich zusammenbrauenden wirtschaftlichen Orkan. Die Kapitalabflüsse sind so hoch wie nie. Die Tageszeitung „Die Welt“ beschrieb die dramatische Situation so: „Deindustrialisierung ist nicht mehr nur schleichend.“

Dementsprechend hat Kanzler Scholz mit seiner „Fortschrittskoalition“ aus Sozialdemokraten, Grünen und der liberalen FDP den Kapitalinteressen folgend im Sommer ein Einsparungsbudget bekannt gegeben. Trotz der weiterhin hohen Inflation sollen die Ausgaben in fast allen Bereichen sogar gesenkt werden. Das bedeutet Reallohnverluste für öffentliche Bedienstete und Sparpakete. Ausgenommen ist ganz im Sinne der „Zeitenwende“ unter anderem das Militär, das über ein Sonderbudget 17% mehr Geld bekommt.

Krise der Linken – Not gegen Elend

Man sollte meinen, dass „Die Linke“ als einzige linke Oppositionspartei gerade jetzt Auftrieb bekommen würde: Ist sie doch letztendlich selbst Produkt der Opposition gegen die rot-grünen Koalition ab 1998, die unter Gerhard Schröder eine harte Politik der Sozialkürzungen fuhr. Doch sie ist im Gegenteil so schwach und gespalten wie noch nie in ihrer 16-jährigen Geschichte.

Nach Jahren der Anbiederung mit der Perspektive, einmal Juniorpartner in einer rot-rot-grünen Koalition zu werden, hat „Die Linke“ jegliche Anziehungskraft verloren. Statt Klassenkampf gegen das Kapital und Opposition hieß die Devise immer öfter Appell an den Staat; statt Orientierung auf die Arbeiterklasse schielt sie auf die liberale Medienöffentlichkeit und setzt auf linke Identitätspolitik.

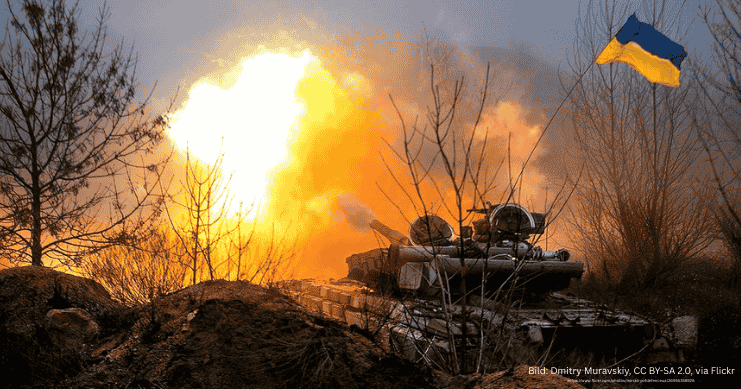

In Opposition zur Mehrheit der Parteiführung steht Sarah Wagenknecht, ihres Zeichens ehemalige Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Seit Monaten wird spekuliert, dass sie eine eigene Partei gründet – und je tiefer die Krise der „Linken“ wird, desto mehr scheint das nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Sie steht für ein Ansetzen an der sozialen Misere und eine schärfere Opposition gegenüber der Regierungspolitik, nicht zuletzt in der Frage des Ukrainekrieges, bei der große Teile der Parteiführung vor der Kriegstreiberei kapituliert haben.

Aber auch sie fällt in den von den Bürgerlichen geschürten Kulturkampf ein, nur von der anderen Seite her. Statt liberaler Identitätspolitik heißt es konservative Identitätspolitik („Ich erlebe, wie eine bestimmte Lebensart geächtet wird“). Auch bei ihr ist die Arbeiterklasse ein passives Opfer, dem man bestenfalls mit staatlichen Maßnahmen helfen kann, während man generell mit „wirtschaftlicher Vernunft“ agieren müsse. Mit Zugeständnissen an rassistische Demagogen (es bräuchte eine „Begrenzung der Zuwanderung“) wird die Spaltung der Lohnabhängigen noch bestärkt.

Vorerst hält die Linke noch das bürokratische Interesse beider Flügel zusammen, die von staatlichen Förderungen und dem Zugang zu den Parlamenten leben. Doch diese „Einheit“ hat ein Ablaufdatum.

Es braucht eine Klassenalternative!

Angesichts von Alternativlosigkeit ist es auch nicht ausgeschlossen, dass eine neue „Wagenknechtpartei“ Erfolge einfahren könnte. Ein Teil der Bürgerlichen steht so einem Projekt positiv gegenüber, was sich deutlich an einer Reihe an positiven Artikeln in den großen Medien ablesen lässt. Das Kalkül ist: Wagenknecht als eine „sicherere Option“ könnte die AfD, die mit ihrer engen nationalistischen Politik ein Problem für das international agierende deutsche Großkapital ist, entscheidend schwächen. Doch auch hier ist das Kapital gespalten: Ein anderer Teil sieht vor allem die Gefahren einer weiteren Fragmentierung des Parteienspektrums, das eine stabile Regierungsbildung immer schwieriger macht.

Währenddessen zeigt die Streikwelle im Frühjahr, dass die Arbeiterklasse eine Lösung der sich zuspitzenden Probleme braucht. Doch die wird sie weder in linksliberaler noch in konservativer Identitätspolitik finden – sie braucht eine klassenkämpferische, revolutionäre Alternative!

(Funke Nr. 217/26.9.2023)