Alles deutet daraufhin, dass diese Krise des Kapitalismus noch lange andauern wird. Die Auswirkungen des bürgerlichen Krisenregimes und die spezifischen Probleme des österreichischen Kapitalismus, besonders seines Bankensektors, behandeln wir im ersten Teil unseres neues Österreichperspektiven-Dokuments, das jüngst auf der bundesweiten Konferenz der Funke-Strömung diskutiert wurde.

Weiter zu Teil 2: Die politische Antwort auf die Krise ist eine Politik des nationalen Schulterschlusses, deren Ausdruck die Große Koalition und eine Neuauflage der Sozialpartnerschaft sind. Im zweiten Teil der Österreich-Perspektiven geht es um die Perspektiven dieser Politik.

Weiter zu Teil 3: Welche Folgen die Politik des nationalen Schulterschlusses für die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbewegung hat, ist Thema des dritten Teils der Österreich-Perspektiven.

[VIDEO] Referat zu den Österreich-Perspektiven

Sechs Jahre nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers hat die Krise große Teile der Welt fest im Griff. Die ehemaligen Wachstumsmotoren stottern, oder sind zum Stillstand gekommen. China kann sein hohes Wachstum nicht aufrechterhalten, das Wachstum in den anderen BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) bewegt sich an der Nulllinie. Japan ist weiter in einer tiefen Rezession (-6,8% im 2. Quartal 2014), die USA steht bei einem mageren Wachstum von 2%. Auch Deutschland leidet unter den größten Exportrückgängen seit dem Höhepunkt der Krise im Winter 2009. Die EU und ihre Peripherie sind in zwei große Zonen von Stagnation und Rezession aufgespalten.

Es gibt klare Gründe und Indizien für das Anhalten der Krise. Berge von Schulden, Massenarbeitslosigkeit, Sparprogramme, fallende Investitionen. Diese Phänomene sind Widerspiegelungen einer langgezogenen organischen Krise des Kapitalismus.

Den grundlegenden Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise fasst Marx so:

„Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde.“ (MEW 25, Band 3, S. 501)

Im Kapitalismus werden Waren produziert und in Anlagen investiert, wenn dadurch Profit geschaffen wird. In diesem System gibt es nur zwei Wege, um wieder aus der Krise zu kommen: Die existenten Produktivkräfte müssen zerstört werden („Marktbereinigung“, die übriggeblieben Firmen können wieder zu guten Preisen verkaufen), oder es werden neue Märkte erschlossen. Was die Erschließung neuer Märkte für den Weltkapitalismus betrifft, ist insofern eine absolute Grenze erreicht, dass es keine namhaften Märkte mehr gibt, die noch nicht vom Weltsystem Kapitalismus erschlossen wären. Doch auch ersterer Weg ist nicht einfach zu beschreiten: die Zerstörung von Produktivkräften und Produktionsstandorten stößt auf sozialen Widerstand (abgesehen davon, dass auch während der Krise die Anarchie der Produktionsweise bestehen bleibt, und keinE KapitalistIn freiwillig den Markt verlässt). Der verfaulende Kapitalismus untergräbt somit aus seiner eigenen Logik heraus die Ordnung, auf die er seine Existenz gründet.

In der Krise haben sich aus den vielen verschiedenen Denkschulen zwei hervorgetan, die den öffentlichen Diskurs dominieren: der Keynesianismus betont die Rolle der Nachfrage, der Neoliberalismus die Geldwertstabilität. Beide Zugänge sind in sich modellhaft schlüssig, scheitern aber an der Praxis. Dies liegt am mangelnden Verständnis dafür, was Kapitalismus überhaupt ist, und wie das System an sich funktioniert. Die IdeologInnen der herrschenden Klasse können niemals die im System selbst angelegten Widersprüche mit all ihren revolutionären Schlussfolgerungen erkennen. So stimmt die Kritik der KeynesianerInnen, dass die neoliberalen Sparprogramme die Nachfrage und damit die Konjunktur dämpfen, ebenso stimmt aber die neoliberale Kritik am Keynesianismus, dass die Schaffung von jedweder Nachfrage (durch Hubschrauber Geld abwerfen lassen, höhere Löhne, mehr Staatsausgaben, …) das Problem der Profitabilität nicht löst, sondern womöglich verschärft. Als MarxistInnen liegen wir jedenfalls sicher, wenn wir mit Trotzki sagen: „Die Regulation der kapitalistischen Krise ist die Krise.“ Es gibt keine historische Erfahrung im Kapitalismus, die Trotzkis Aussage aus dem Jahr 1923 („Der neue Kurs“) widerlegen würde.

Zunehmend erkennen auch bürgerliche ÖkonomInnen, ManagerInnen und KommentatorInnen an, dass es keinen absehbaren Weg aus der Krise gibt. Einer der führenden US-Ökonomen, Lawrence Summers etwa beschreibt die Entwicklung der Weltwirtschaft als „hundertjährige Stagnation“, aus er es kein Entrinnen gibt.

Die Reaktion des Kapitalismus darauf ist mit einer einschrumpfenden Kartoffel in der Speisekammer zu vergleichen. Sie bildet viele Triebe aus, diese finden aber keinen fruchtbaren Boden. Um die tatsächliche Entwertung des Kapitals (in jeder Form: Warenlager, Produktionsmittel, Arbeitskraft, Finanzderivate…) durch die Überproduktion zu verschleiern, bläht er das Finanzsystem zu einer gigantischen Blase auf. Würde die Kapitalentwertung schlagend werden, also eintreten, würde dies zu einer Kettenreaktion und damit zu einer unkontrollierten Entwertung von Vermögen führen. Die Nationalbanken (und dahinter der Staat, der „ideelle Gesamtkapitalist“) spielen dabei die Rolle als letzte Garanten des akkumulierten Reichtums der KapitalistInnen.

„Das ganze künstliche System gewaltsamer Ausdehnung des Reproduktionsprozesses kann natürlich nicht dadurch kuriert werden, daß nun etwa eine Bank, z.B. die Bank von England, in ihrem Papier allen Schwindlern das fehlende Kapital gibt und die sämtlichen entwerteten Waren zu ihren alten Nominalwerten kauft.“ (MEW 25, S. 507) Und an der gleichen Stelle weiter: „Unwissende und verkehrte Bankgesetzgebung, wie die von 1844/45, kann diese Geldkrise erschweren. Aber keine Art Bankgesetzgebung kann die Krise beseitigen.“

„Mit der Entwicklung des zinstragenden Kapitals und des Kreditsystems scheint sich alles Kapital zu verdoppeln und stellenweise zu verdreifachen durch die verschiedene Weise, worin dasselbe Kapital oder auch nur dieselbe Schuldforderung in verschiedenen Händen unter verschiedenen Formen erscheint. Der größte Teil dieses ‚Geldkapitals‘ ist rein fiktiv.“ (MEW 25, 488).

Unter fiktivem Kapital versteht Marx dabei, finanzielle Vermögenstitel, deren Wert nicht aus dem produktiven Prozess, sondern allein durch unproduktive Zahlungsversprechen (etwa dem Staat) gedeckt ist. Der Handel mit diesen Finanztiteln (die ihrerseits zu Waren wurden, losgelöst von jedem realen Gebrauchswert für den Menschen) hat heute den Markt mit realen Waren (die tatsächlich von Menschen gebraucht werden) um ein Vielfaches überschritten. Obwohl dieses Kapital materiell gesehen „fiktiv“ ist, würde ein Preisverfall in diesem Markt zu allgemeinen ökonomischen Schocks führen; allein schon deshalb, weil nicht klar wäre, welche Zahlungsversprechen überhaupt noch einlösbar sind.

Historisch gesehen hat das Bankkapital eine progressive Rolle gespielt, wie Karl Marx beschreibt: „Abgesehen hiervon bildet sich mit der kapitalistischen Produktion eine ganz neue Macht, das Kreditwesen, das in seinen Anfängen verstohlen, als bescheidene Beihilfe der Akkumulation, sich einschleicht, durch unsichtbare Fäden die über die Oberfläche der Gesellschaft in größeren oder kleineren Massen zersplitterten Geldmittel in die Hände individueller oder assoziierter Kapitalisten zieht, aber bald eine neue und furchtbare Waffe im Konkurrenzkampf wird und sich schließlich in einen ungeheuren sozialen Mechanismus zur Zentralisation der Kapitale verwandelt. Im Maß wie die kapitalistische Produktion und Akkumulation, im selben Maß entwickeln sich Konkurrenz und Kredit, die beiden mächtigsten Hebel der Zentralisation.“ (MEW 23, S. 655) Zusammenfassend und ausblickend beschreibt Marx das Finanzsystem so:

„Die dem Kreditsystem immanenten doppelseitigen Charaktere: einerseits die Triebfeder der kapitalistischen Produktion, Bereicherung durch Ausbeutung fremder Arbeit, zum reinsten und kolossalsten Spiel- und Schwindelsystem zu entwickeln und die Zahl der den gesellschaftlichen Reichtum ausbeutenden Wenigen immer mehr zu beschränken; andererseits aber die Übergangsform zu einer neuen Produktionsweise zu bilden.“ (MEW 25, S. 457).

Das Ausmaß dieses hier abstrakt beschriebenen Prozesses ist geschichtlich ohne Vergleich. Schworen BankerInnen, ManagerInnen und PolitikerInnen noch bis vor 2-3 Jahren, dass sie aus der Krise 2008/09 lernen würden, und dass nun Maßnahmen ergriffen würden, dass so was nicht mehr möglich sei, spotten die realen Entwicklungen diese Aussagen Lüge. Heute herrscht offen zur Schau getragene Ahnungslosigkeit. Wir machen ihnen daraus keinen moralischen Vorwurf, denn wie wir bereits erklärt haben, gibt es keine einfache Lösung der Krise unter Beibehaltung des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Ob sie nun wider besseres Wissens, oder aus purer Demagogie gehandelt haben (wir nehmen an, aus beidem), die Fakten sehen so aus:

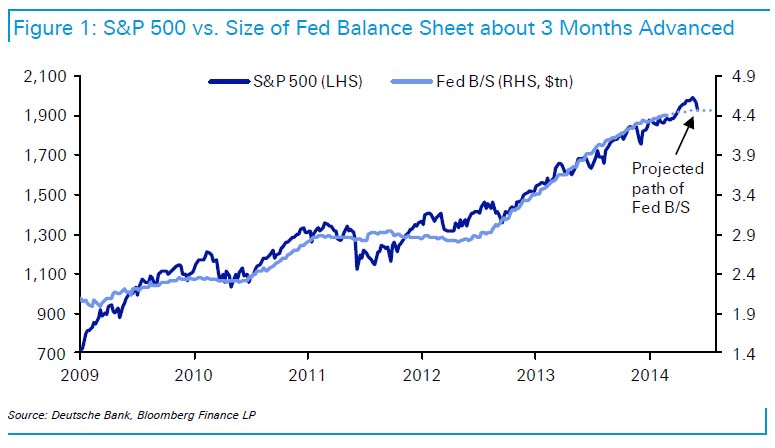

Die vereinte Bilanzsumme der Nationalbanken der USA, Großbritanniens, der Eurozone und Japans haben sich von 4000 Mrd. Dollar im Jahr 2008 auf nunmehr über 10.000 Mrd. Dollar verzweienhalbfacht. Damit garantieren diese Nationalbanken (also die SteuerzahlerInnen) mittlerweile ein Viertel der weltweiten jährlichen Wirtschaftsleistung. Ein großer Teil dieses Reichtums fließt dabei direkt in den Aktienmarkt. Sind 2008 knapp über 10% der Gelder aus den Nationalbanken auf den Aktienmarkt geflossen, liegt dieser Wert heute bei 28%, Tendenz steigend.

Diese Politik nennt man „Quantitative Easing“. Die offizielle Argumentation lautet, dass durch die Erhöhung der Zentralbankengeldmenge die Banken wieder Kredite vergeben und dadurch die Wirtschaft in Schwung käme. Dies ist jedoch nicht eingetreten. Es geht vielmehr darum, das letztendlich unausweichliche Platzen einer neuen Blase hinauszuzögern. Letztendlich haften dafür dann die SteuerzahlerInnen.

„Die Presse“ beschreibt die Situation so:

„Es klingt nach einer guten Idee. Die großen Zentralbanken stehen in der Krise den Staaten und Banken seit Jahren mit vielen hundert Milliarden und Zinsen nahe am Nullpunkt bei. Sie kaufen zusätzlich Wertpapiere und Staatsanleihen mit ‚frisch gedrucktem‘ Geld, damit die betreffenden Märkte (wie der US-Immobilienmarkt) nicht implodieren. Nun gibt es aber das Problem, dass die Vorteile des billigen Gelds bei den Bürgern kaum ankommen – weil die Banken vorsichtig geworden sind und zu wenige Kredite vergeben. (…) Der Zentralbank gehen die Ideen aus, denn ihr billiges Geld steckt in den Banken fest, statt die Wirtschaft zu ‚beleben‘.“ (1.10.2014)

Die deutsche Bourgeoisie hat in den letzten Jahren Widerstand gegen die massive Ausweitung der Geldmenge durch die EZB geleistet. Momentan ist dieser Widerstand jedoch angesichts Alternativlosigkeit aufgeweicht. Dabei führt sie gewichtige Argumente an, die etwa in folgender Grafik der Deutschen Bundesbank summiert wird:

Was hier bildlich gezeigt wird, können wir folgendermaßen beschreiben: Der Boom an den Aktienmärkten (ausgenommen Österreich, dessen Aktienmarkt mit dem Niedergang der heimischen Banken ausblutet) basiert nicht auf einer tatsächlichen Verbesserung der Produktion, sondern auf frischem Geld zum Null-Tarif.

Anstatt die Situation auf dem Boden der Warenproduktion zu verbessern, führt diese Politik sogar zu einer Ausdünnung der Investitionen in der warenproduzierenden Realwirtschaft. Dies ist für MarxistInnen nicht überraschend: Wenn einE KapitalistIn dadurch mehr verdient, dass er/sie den Aktienpreis seines/ihres Unternehmens in die Höhe treibt, statt in die Produktionsausrüstung des Unternehmens zu investieren wird er/sie ersteres tun. Das Forbes Magazine berichtet: „Die Forschungsergebnisse von Bill Lazonick zeigen, dass in der Periode 2004-2013 durch Aktien-Rückkäufe 3,4 Billionen Dollar aus den Geschäftsunternehmen, weg von den Angestellten, Investments und Innovationen hin zu den Aktionären und Managern verschoben wurden. Diese Umleitung von Ressourcen hat gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. Die Chef-Manager werden dadurch nicht nur reich sondern steinreich, warum also sollten sie ihre Strategie ändern?“

Aufgrund des Widerstands Deutschlands ist die EZB erst mit Verspätung in die Politik der exzessiven Geldmengenausweitung eingetreten. Dafür jedoch wird seit Herbst 2014 geklotzt und nicht gekleckert. EZB-Präsident Draghi will über die kommenden zwei Jahre wieder 1000 Mrd. € Geld in den Markt pumpen. Mit diesem Geld sollen von der EZB auch bankrottierte Finanzpapiere, darunter sogenannte Asset-backed Securities (also jene Kreditderivate, die die Krise 2008 ausgelöst haben) von Banken aufgekauft werden. Damit werden die Bankenbilanzen entrümpelt und die SteuerzahlerInnen werden EigentümerInnen von Banktrott-Papieren. Hans-Werner Sinn, Chef des deutschen IFO-Institutes, bezeichnet diesen Schritt als Verwandlung der EZB in die „Bad Bank Europas“.

Diese Argumentation ließe sich ins Unendliche weiterführen. Besonders die bewusstesten Teile der Bourgeoisie sind sich der katastrophenartigen Entwicklung des Kapitalismus bewusst. Begriffe wie „stock price manipulation” (HBR), „corporate cocaine” (The Economist) und „zombie managers in the grip of management ideas that refuse to die”, Zombie-Kredite (Financial Times), „Shizo-Economics“ (Zero-hedge) sind typische Beschreibungen der Wirtschaftskapitäne der jetzigen Situation.

Das neoliberale Drucker-Forum, das im November 2014 auf Einladung der Industriellenvereinigung und der Gemeinde Wien in der Bundeshauptstadt tagt, vergleicht die aktuelle Situation des Weltkapitalismus sogar mit der frühbürgerlichen Revolution und schreibt: „Es scheint, dass wir an einen Wendepunkt gelangt sind, wo die Welt entweder den Weg auf langanhaltendem Wachstum und Wohlstand einschwenkt, oder wir werden unseren Weg durch den Abstieg hindurchmanagen. Daher steht selbst der Zusammenhalt unserer Gesellschaften am Spiel.“

Tatsächlich hat die Sackgasse, in der das Weltsystem steckt, sich bereits weit aus der ökonomischen Sphäre hinaus bewegt. In einer Weltregion nach der anderen treten die Massen der Unterdrückten selbständig auf die Bühne der Geschichte. Die Revolution in Lateinamerika, die arabische Revolution (wiewohl diese – in Abwesenheit des subjektiven Faktors – in einem zeitweiligen Sieg der Konterrevolution gemündet hat) und die Massenbewegungen in Südeuropa sind – wenn man die Breite der Massenmobilisierung als Kriterium nimmt – geschichtlich ohne Vergleich. Aufgrund der Schwäche des Marxismus, der historisch durch die Sozialdemokratie und den Stalinismus weit zurückgeworfen wurde, ist es diesen Bewegungen bisher nicht möglich, das Kapital in den Grundfesten herauszufordern. Daher drücken sich die Widersprüche des Systems insbesondere durch einen zivilisatorischen Niedergang aus. Den einzelnen Kapitalblöcken und Bourgeoisien fällt es auch leichter die gesellschaftlichen Konflikte an nationalen und religiösen Linien aufbrechen zu lassen. Beispiele: Naher Osten, Afghanistan, Pakistan, Ukraine, Balkan, Afrika, Schottland, Katalonien, …

Weltpoltisch ist die Implosion der kapitalistischen Staatlichkeit im Nahen Osten bemerkenswert. Der Imperialismus beutet Gesellschaften wie Afghanistan, Syrien, Palästina, Libyen, Irak, Jemen in einem Maß aus, dass zu dem aktuellen Maß an Barbarei (permanente Kämpfe, keine Möglichkeiten, den Lebensstandard zu heben) geführt hat. In vielen dieser Länder war die Lebenssituation in den 1970er Jahren immerhin besser als heute. Der Kapitalismus ist unfähig die menschliche Zivilisation unter seiner Herrschaft aufrechtzuerhalten. Nahezu alle Regionen des afrikanischen Kontinents sind von dieser Situation besonders stark betroffen. Trotzdem regt sich immer wieder Widerstand. Diese Bewegungen sind von besondere Bedeutung, weil sie starken Einfluss weit über ihre Grenzen haben können, aber auch aufgrund der Gefahr für diese Bewegungen durch den Imperialismus.

Eine besondere Bedeutung für die (In)Stabilität des österreichischen Kapitalismus hat jedoch der geopolitische Konflikt zwischen den USA und der EU einerseits und Russland andererseits, der im Machtkampf um die Ukraine offen und bleibend ausgebrochen ist. Diese politischen Konflikte werden von den Bourgeoisien als „politische Risiken“ bezeichnet, die der Instabilität der wirtschaftlichen Entwicklungen neue und unkontrollierbare Elemente hinzufügen.

Das österreichische Kapital hat jeden Grund nervös zu sein. War es in den frühen 1990er Jahren zuerst die Industrie, die auf der Suche nach neuen Märkten und Billigstlöhnen in diese Region expandierte, folgten kurz später die österreichischen Banken. Auf vielen nationalen Märkten Osteuropas hat das österreichische Kapital eine dominante Stellung erobert. Insgesamt beträgt das ausständige Kreditvolumen des österreichischen Finanzkapitals in Osteuropa (im Jahr 2011) etwa 300 Mrd. € (davon 256 Mrd. im Nicht-Euro-Raum) und entspricht damit in etwa der jährlichen Wirtschaftsleistung Österreichs.

„Die Notwendigkeit der Kapitalausfuhr wird dadurch geschaffen, daß in einigen Ländern der Kapitalismus ‚überreif‘ geworden ist und dem Kapital (…) ein Spielraum für ‚rentable‘ Betätigung fehlt.“ (Lenin, Imperialismus)

Vor der Krise erzielten die im Wiener Börsenindex gelisteten Unternehmen 59% ihres Profits in Osteuropa. Laut IWF sind aktuell über 50% aller Forderungen aller österreichischen Banken in Osteuropa veranlagt, das ist der weltweit höchste Wert an Veranlagungen in unsicheren Peripherie-Märkten (an zweiter Stelle steht Spanien mit 38%, deutsche und Schweizer Banken haben um die 10% ihres Gesamtkreditvolumens in diesen „Schwellenländern“ veranlagt). Dies bedeutet, dass die österreichische Finanzindustrie im internationalen Vergleich am stärksten externen Schocks ausgesetzt ist. Aufgrund des überdimensionierten österreichischen Bankensektors sind die konjunkturelle und budgetäre sowie die politische und soziale Stabilität Österreichs organisch mit den sprunghaften bis katastrophalen Entwicklungen Osteuropas verknüpft.

Seit Ausbruch der Krise 2008 bluten Österreichs Banken in der Region förmlich aus. 44 Mrd..€ (!) haben Österreichs Banken in den vergangenen sechs Jahren in Osteuropa (inklusive am Balkan) verloren. Die OeNB rechnet vor, dass jedes Jahr durchschnittlich zwei Drittel der Bankengewinne in die Deckung der osteuropäischen Verluste geflossen sind, und dies bei steigender Tendenz: Im Jahr 2013 waren es sogar 80 Prozent. Drei Banken (Hypo, Volksbanken und Kommunalkredit) sind an diesen Klippen bereits zerschellt. Die Kosten der HypoAlpeAdria sind in den genannten 44 Mrd. Verlustabschreibungen allerdings noch nicht berücksichtigt.

Die wirtschaftliche Problematik in den ehemals stalinistischen Ländern liegt augenscheinlich darin, dass massiv Kredite vergeben wurden, die nun nicht mehr bedient werden können. Das spanische Bankensystem, das gemeinhin als das instabilste gesehen wird, leidet unter Kreditausfallraten von 9%, in Deutschland liegt diese Rate bei unter 2%. In Osteuropa liegen die Zahlen aktuell bei:

Tschechien 6%, Polen 8%, Slowakei 5%, Russland 4%, Slowenien 20%, Ungarn 14%, Bulgarien 17%, Rumänien 22%, Ukraine 40%

Diese Globalzahlen verschleiern, dass insbesondere österreichische Banken in ihrer Kreditvergabe (hoher Anteil an Fremdwährungskrediten) weitaus aggressiver vorgingen als ihre Konkurrenten, und daher unter höheren Ausfallquoten leiden. Bei der Unicredit liegt die Kreditausfallrate bei 11%, bei der Raiffeisen bei 12,5% und bei der Erste bei 15%. Bei der Unicredit ist diese Rate zuletzt angestiegen, bei Raiffeisen und Erste Bank steigen die Ausfallraten ununterbrochen an. Nur die ungarische OTP Bank ist mit 20% Kreditausfällen schlechter aufgestellt als die österreichischen Institute.

62% des Profits der RBI (die zentraler Bestandteil des RZB-Konzerns ist und hier Tochtergesellschaften bündelt) wurden im abgelaufenen Jahr von der russischen Tochterbank erwirtschaftet. Die Bank Austria hat von einer Eigenmittelbasis (das ist Eigenkapital plus nachrangiges Kapital, also die zentrale Kennzahl anhand der die Stabilität einer Bank bemessen wird, Anm.) von 16,9 Mrd. € ganze 4,5 Mrd.€ in der Ukraine und in Russland investiert. Die finanzielle Basis der Raika-Konzerns ist sogar in noch höherem Ausmaß den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in diesen zwei Staaten ausgesetzt: Die RBI hat von insgesamt 12,8 Mrd. € Eigenmittel 3,9 Mrd. (also 30 Prozent) in der ukrainischen bzw. russischen Tochterbank gebunkert. Damit ist das Schicksal dieser Spitzeninstitute nicht nur von der wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Ländern, sondern auch von den politischen Entscheidungen Putins, der Junta in Kiew sowie den EU-Sanktionen abhängig. Dies dürfte wohl zu Genüge erklären, warum sich Bundeskanzler Faymann gegen eine Verschärfung der Russland-Sanktionen stark macht.

Momentan finden eine massive Ausweitung und ein Umbau der Bankenaufsicht in der Euro-Zone statt. Die Entscheidungen, was mit bankrotten Banken passiert, bleiben dabei jedoch politisch. Österreichs Banken haben insgesamt 57 Tochterbanken im Nicht-Euro-Raum, diese fallen dort unter die staatlichen Aufsichtsorgane der „Gastländer“. Zur Überraschung der BeobachterInnen fallen die Banken des Raika-Konzerns (RBI und RZB) nicht unter den Titel der systemrelevanten Banken der Euro-Zone, dadurch hat sie niedrigere europäische Auflagen zu tragen. Dieser Mega-Kapitalkonzern Raika (Banken, Industrie…) ist perfekt im Staatsapparat verankert und genießt massive politische Protektion. In Anlehnung an die Habsburger könnte man sagen „Raiffeisen, in deinem Hause ist Österreich“.

Mit der Volksbankengruppe wird nach Kommunalkredit, KA Finanz und Hypo die vierte Bank noch heuer abgewickelt. Dabei werden die werthaltigen Papiere der Bank von der Badener Filiale übernommen (6 Mrd. €), die Schrottpapiere (werden auf 5 Mrd. € geschätzt) kommen in eine staatliche Abbaugesellschaft und werden aus dem Budget bedient.

Die wirtschaftliche Situation in der Güterproduktion ist durchwachsen. Einerseits zeigt eine Analyse der Metallindustrie, dass im vergangenen Jahr 68 Prozent der Gewinne (die über drei Mrd. € betragen haben) an die EigentümerInnen ausgeschüttet wurden. Die EBIT-Quote (also der Gewinn pro 100 €) beträgt im Durchschnitt im Jahr 2013 5,7%, und ist damit um 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2012 gefallen.

Die hohen Entnahmen der UnternehmenseigentümerInnen in der Metallindustrie von jährlich über 2 Mrd. € überraschen nicht und entsprechen dem weltweiten Trend: Unternehmen investieren kaum, weil die Marktpreise gering und das Risiko, keine AbnehmerInnen zu finden, groß ist.

Umgekehrt argumentiert: JedeR der 180.000 MetallarbeiterInnen erwirtschaftet pro Monat 1000 €, die aus dem Betrieb heraus in die Hosentaschen der KapitaleignerInnen wandern.

Im ersten Halbjahr sind die Auftragseingänge in der Metall- und Maschinenbauindustrie um 2,1% gefallen, insbesondere die Exporte lahmen. 2000 Arbeitsplätze wurden im letzten Jahr in der Metallwaren- und Maschinenbauindustrie abgebaut (dies entspricht etwa 1,55% der Arbeitsplätze). 10 Betriebe sind wieder in Kurzarbeit, und allgemein wird eine Verschlechterung der Lohnstückkosten etwa im Vergleich zu Deutschland gesehen. Die Ursache dieser Steigerung der Lohnstückkosten dürfte insbesondere in der schwankenden und mangelhaften Auslastung der Maschinen liegen. Gehaltskürzungen und die Auflösung der Arbeitszeitstruktur stehen am Speisezettel der Kapitalverbände daher weiter ganz oben. Wenn es hier auch noch keine kollektivvertragliche Lösung gibt, so werden trotzdem in einem Betrieb nach dem anderen über Betriebsvereinbarungen neue, schlechtere Arbeitsbedingungen durchgesetzt.

Allgemein ist das Bild in der Industrie recht ausdifferenziert. Während einige Betriebe saftige Gewinne schreiben, spüren andere das Wiederaufleben der Krise und den Druck von Überkapazitäten, die die Preise am Markt drücken.

Mit voestalpine-CEO Wolfgang Eder gibt es einen sehr öffentlichkeitsbewussten Kapitalvertreter, der die Dinge offen beim Namen nennt. Er sieht in den USA den einzigen stabilen Markt und fährt daher dort eine Investitionsoffensive. Die Investitionen, die seit der Privatisierung in Linz getätigt wurden, dienten nur der Rationalisierung aber nicht dem Ausbau des Standorts. Ab 2017 droht das Herunterfahren der Hochöfen zu einem großen Ereignis zu werden: wird ein neuer Hochofen errichtet oder nicht? In Europa seien die Energie- und Arbeitskosten um 30% zu hoch und die Stahlkapazitäten aktuell (seit 2008) um mindestens ein Viertel zu groß, allerdings behindere die Politik die Marktbereinigung (also die Schließung von Stahlwerken). Bis zum Jahr 2030 müsse jeder zweite Arbeitsplatz in der europäischen Stahlindustrie zerstört werden.

Die ArbeiterInnen der voestalpine erwirtschaften für die Aktionäre eine Profitmarge von über 8%, sie sind dem zweiten unmittelbar aufeinanderfolgenden Spar- und Rationalisierungsprogramm ausgesetzt. Eder selbst hat einen neuen Vorstandsposten geschaffen und genehmigt sich als Chef-Manager ein Tagessalär von 7000 €.

„Auf Basis der kapitalistischen Produktion entwickelt sich bei Aktienunternehmungen ein neuer Schwindel mit dem Verwaltungslohn, indem neben und über dem wirklichen Dirigenten eine Anzahl Verwaltungs- und Aufsichtsräte auftritt, bei denen in der Tat Verwaltung und Aufsicht bloßer Vorwand zur Plünderung der Aktionäre und zur Selbstbereicherung wird. (…) Die Verhandlungen vor dem Bankrottgericht zeigen, daß dieser Aufsichtslohn in der Regel im umgekehrten Verhältnis steht zu der von diesen nominellen Direktoren wirklich ausgeübten Aufsicht.“ (MEW, Kapital Band III)

Derselbe Prozess findet aktuell in Lenzing statt: Während die Managementbezüge stabil gehalten werden, wurde die Gewinnbeteiligung der ArbeiterInnen im Zuge eines zweiten aufeinanderfolgenden Sparpaketes komplett gestrichen. Auf die Frage in der Betriebsversammlung, ob dies so sei, antwortete der Vorstandsvorsitzende der Lenzing AG mit einem schlichten: „Ja!“. Der Betriebsratsvorsitzende – ganz im Standortdenken verhaftet – machte hierauf einen Vorschlag, wie man Doppelgleisigkeiten im mittleren Management einsparen könnte. Resultat dieses Vorstoßes ist es, dass zum zweiten Mal eine externe Firma die Arbeitsvorgänge in den Werkshallen kontrolliert, um hier neues Sparpotential durch die Verdichtung der Arbeitszeit zu entdecken. Die einfachen Betriebsratsmitglieder haben keinerlei Informationen vom Vorsitzenden und werden gleichzeitig von ihren KollegInnen kritisch hinterfragt und bedrängt.

Mahle-König, Schöller Bleckmann, Böhler Kapfenberg, Umdasch…: in allen Produktionsfirmen findet eine Verdichtung der Arbeit bei gleichzeitigen Kürzungen der Bezüge statt (Akkord- und andere Zuschläge, Zeitkonten, Erfolgsprämien…). In den Bereichen der Daseinsfürsorge, in Spitälern und der Sozialbetreuung, sehen wir den gleichen Prozess: Verdichtung der Arbeitsintensität bei steigender Ressourcenknappheit im laufenden Betrieb.

Die Reallöhne sinken im Jahr 2014 das fünfte Jahr in Folge und sind heute auf dem Niveau der frühen 1990er Jahre. Auf die Politik der Lohnzurückhaltung im Zuge der Euro-Einführung folgten die Belastungen von Schwarz-Blau und dann die Krise.

Die Arbeitslosigkeit erreicht monatlich neue Rekordwerte und liegt im August 2014 bei 355.000 (vor der Krise 180.000 Arbeitslose). Im Winter werden es wohl mehr als 400.000 Arbeitslose werden. Gleichzeitig ist ein Trend zum Verlust von regulierten Vollzeitarbeitsplätzen zu erkennen, der Trend geht hin zu Teilzeitbeschäftigungen. Nach der Krise neu abgeschlossene Arbeitsverträge sind im Durchschnitt um ein Drittel schlechter entlohnt als Verträge vor 2008.

Der Inlandskonsum stagniert und wird nur durch die Verringerung der Sparquote stabilisiert. D.h. Menschen plündern ihr Erspartes um ihren Lebensstandard aufrecht zu erhalten.

Laut Statistik Austria können 313.000 Menschen in Österreich im Winter nicht ausreichend heizen, 582.000 sich keine neue Kleidung kaufen, 1,86 Mio. können nicht auf Urlaub fahren.

Der Ausblick der Konjunkturentwicklung ist trübe. Das WIFO rechnet für 2014 und 2015 mit Wachstumsraten von 0,8% bzw. 1,2%. Zusammenfassend beschreibt das WIFO die Aussicht für 2015 so: „Vor diesem Hintergrund wird der heimische Außenhandel weniger expandieren als im Sommer erwartet. Investitionen werden wegen der getrübten Absatzperspektiven zurückgehalten. Betroffen sind insbesondere die Ausrüstungsinvestitionen, die heuer noch stagnieren. In der Herstellung von Waren nimmt neben der Arbeitszeit pro Kopf auch die Beschäftigung ab. In den Dienstleistungsbranchen steigt sie vor allem aufgrund der Ausweitung von Teilzeitstellen. Für die Gesamtwirtschaft ergibt sich eine Stagnation des Arbeitsvolumens, sodass das reale Wirtschaftswachstum von 0,8% 2014 und 1,2% 2015 gänzlich auf Produktivitätssteigerungen beruht. Der Rückgang der Beschäftigung inländischer Arbeitskräfte setzt sich fort, zumal auch deren Arbeitskräfteangebot aus demographischen Gründen abnimmt. Die Arbeitslosenquote erhöht sich im Prognosezeitraum auf knapp unter 9%. Die Inflationsrate bleibt mit 1,8% angesichts der Konjunkturschwäche relativ hoch und schmälert neben der zunehmenden Abgabenbelastung die reale Kaufkraft. Der private Konsum steigt daher weiter nur mäßig. Die Konjunktureintrübung belastet zwar die öffentlichen Haushalte, gleichzeitig dämpft aber der weitere Rückgang der Zinssätze die Ausgaben. Ein Risiko für die Konjunktur liegt insbesondere in einer möglichen Verschärfung der Russland-Krise. Eine Belebung der Konjunktur könnte in Gang kommen, wenn die neue Europäische Kommission deutliche Stimulierungsmaßnahmen setzt.“

Weiter zu Teil 2: Die politische Antwort auf die Krise ist eine Politik des nationalen Schulterschlusses, deren Ausdruck die Große Koalition und eine Neuauflage der Sozialpartnerschaft sind. Im zweiten Teil der Österreich-Perspektiven geht es um die Perspektiven dieser Politik.

Weiter zu Teil 3: Welche Folgen die Politik des nationalen Schulterschlusses für die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbewegung hat, ist Thema des dritten Teils der Österreich-Perspektiven.