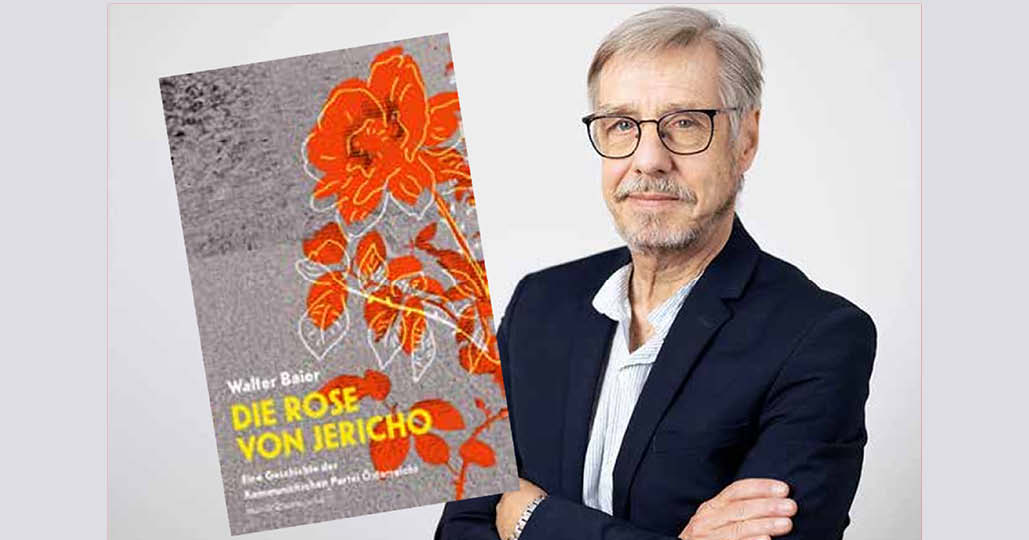

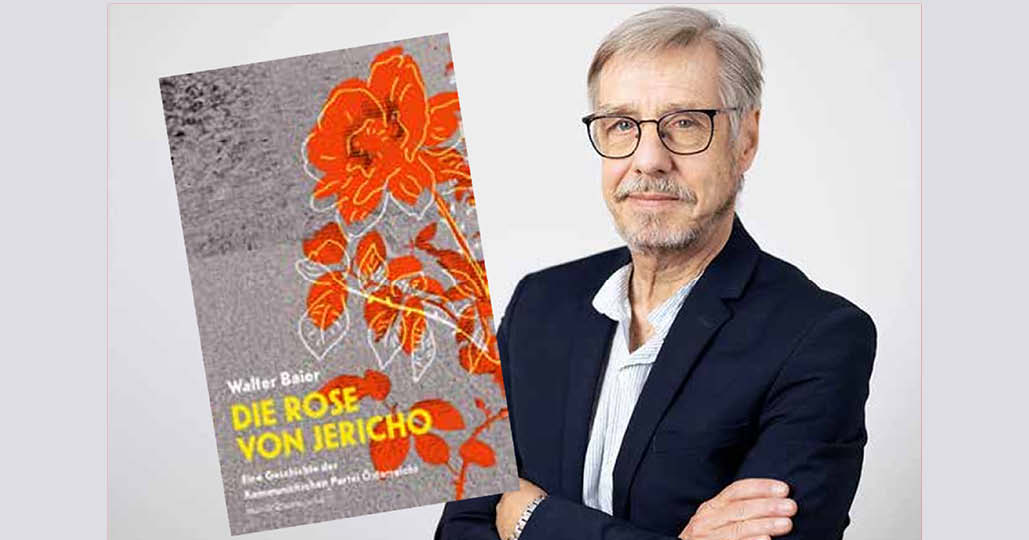

KPÖ – „Die Rose von Jericho“

Die KPÖ hat in den letzten Jahren einige Achtungserfolge bei Wahlen verzeichnet und neue Mitglieder angezogen. Dieses zarte Pflänzchen nimmt Walter Baier zum Anlass, um in seinem neuen Buch Rückschau auf die Geschichte der Partei zu halten. Von Konstantin Korn.

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien das Schicksal der KPÖ besiegelt. 30 Jahre lang fristete die Partei ein Schattendasein. Baier vergleicht den Zustand der KPÖ bildhaft mit der Rose von Jericho, einem eigenartigen Wüstengewächs. Wenn diese Pflanze stirbt, schließt sie ihre Zweige zu einer Kugel und hüllt damit die Samen ein. Wüstenwind entwurzelt sie und reißt sie mit. Doch wenn es regnet, öffnet die Rose von Jericho ihre Zweige und setzt somit die eingeschlossenen Samen frei – die Pflanze vermehrt sich, obwohl sie bereits tot ist.

Der Autor hat eine passende Metapher für den Titel seines Buches gewählt. Die KPÖ hat in der Tat nicht aus eigenen Lebenskräften eine neue Blüte hervorgebracht, sondern angestoßen durch Entwicklungen außerhalb ihres Verantwortungsbereiches. Der Regen steht für die generelle Radikalisierung von großen Teilen der Jugend, die eine Alternative zur Krise des Kapitalismus suchen. Baier will dieser neuen Generation einen Einblick in die Geschichte der KPÖ geben. Dabei bewegt er sich ganz in den Denkweisen der bisherigen offiziellen Geschichtsschreibung seiner Partei.

Die KPÖ gehörte über Jahrzehnte zu den Parteien, die besonders moskauhörig waren und jede Wendung im Zick-Zack-Kurs des Kremls mitvollzogen haben. Alle Krisen und Misserfolge der KPÖ seit Mitte der 1920er Jahre haben ihre Ursache im Kadavergehorsam gegenüber der stalinistischen Sowjetunion. Baier benennt im Kapitel „Sonnenfinsternis Stalinismus“ die Verbrechen unter Stalin, denen auch viele KPÖ-Mitglieder zum Opfer fielen, doch eine wissenschaftliche Erklärung der Degeneration der Sowjetunion bleibt er schuldig. Er reduziert den Stalinismus auf die großen Säuberungen ab 1936. Der Terror jener Zeit hatte einen wesentlichen Grund: Die Herrschaft der Bürokratie, die eine Folge der Isolation der Russischen Revolution war, sollte gesichert werden, indem man mit einem Strom aus Blut eine Grenze zum Bolschewismus zog. Untrennbar damit verbunden war der zeitgleich mit den Schauprozessen vollzogene, grundlegende Politikwechsel der kommunistischen Parteien auf Geheiß von Stalin, der damit bewusst die Niederlage der Spanischen Revolution 1936-9 in Kauf nahm:

In Österreich, wo der Faschismus bereits an der Macht war, wurde dieser Kurswechsel damit vollzogen, dass die KPÖ den Antifaschismus als „nationalen Befreiungskampf“ zu führen begann. Zu diesem Zweck erfand die KPÖ die „österreichische Nation“ und stützte sich dabei auf ein völlig reaktionäres Österreichbild. Baier sieht in dieser Akrobatik die „Sternstunde des österreichischen Kommunismus“. Der damalige Kurswechsel bedeutete einen von Moskau vorgegebenen, völligen Bruch mit dem bisherigen Internationalismus der kommunistischen Bewegung und den Wandel der KPÖ zu einer Partei des Reformismus und des österreichischen Patriotismus („Rot-Weiß-Rot bis in den Tod!“, „Immer für Österreich!“).

Wie es sein kann, dass „Sonnenfinsternis“ und „Sternstunde“ so eng beisammen liegen, kann Baier nicht erklären, weil er keine Erklärung für den Stalinismus liefern kann, sondern vielmehr seine politische Ideenwelt adoptiert. So leben auch ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Berliner Mauer die ideologischen Trümmer des Stalinismus in der KPÖ weiter. Etwa in der auch von Baier vertretenen Idee, dass es heute politische Bündnisse mit dem liberalen Bürgertum gegen die Rechten braucht. Auf dieser Grundlage wird die Rose von Jericho schnell wieder absterben.

Wer die revolutionären und klassenkämpferischen Traditionen des österreichischen Kommunismus studieren will, wird von diesem Buch enttäuscht sein.

(Funke Nr. 232/24.03.2025)